被误植到《劳动歌》里的词作者和她的另一面

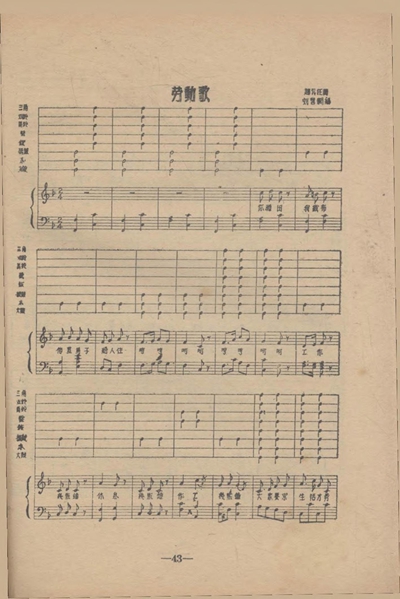

《劳动歌》 省立上海中学歌咏队 (1934)

赵元任 作曲 (1922) 作词:未知(最初歌词来自“星期评论(上海1919)”)

上海百代 模版编号: A1707 (唱片编号:34659B)

《板桥道情及劳动歌》北平贝满女子中学歌咏队 高亭公司 Teb571

你种田,我织布,他盖房子给人住

哼哼呵呵,哼哼呵呵

作工几点钟,休息几点钟,教育几点钟

大家要求生活才劳动

认识字,好读书,工人不是本来粗

读书识字,识字读书

教育几点钟,休息几点钟,作工几点钟

大家要求教育才劳动

槐树绿,石榴红,薄薄衣衫软软风

嘻嘻哈哈,嘻嘻哈哈

休息几点钟,教育几点钟,作工几点钟

大家要求休息才劳动

(重唱一遍)

由于此曲的词作者是未知状态,导致此后好几个相关的误植,包括我自己。像是孙继南著的《黎锦晖与黎派音乐》中的“音乐作品总目”中就有《劳动歌》的词作者标为赵元任,莫非就是王人美唱的那首《劳动呼声》?或者黎锦晖拿了这个词重新填了曲,但把词作者按到赵元任身上了。

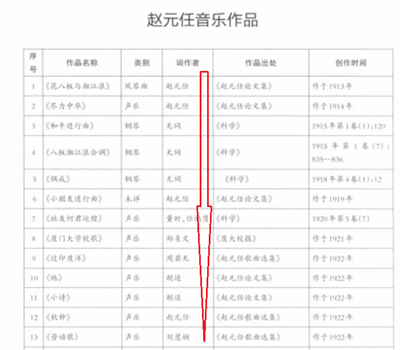

还有像李宁宁著. 2020《赵元任音乐研究》 中的作品列表中就标示劳动歌词作者是刘慧娴,和我受误导可能是同一来源,就是1947年《儿童音乐》(第2期)上重新发表的歌谱,偏偏在“刘慧娴”后面这个关键词印的极为模糊,实际是刘慧娴“编”而不是刘慧娴“词”。刘慧娴1927年才19岁,独自去上海学钢琴,《劳动歌》歌词1920年发表时她才12岁,赵元任1922年采用为歌词,她才14岁。到1947年,她已经是从事儿童音乐教育的教师,改编这首有名的歌曲就很自然了。

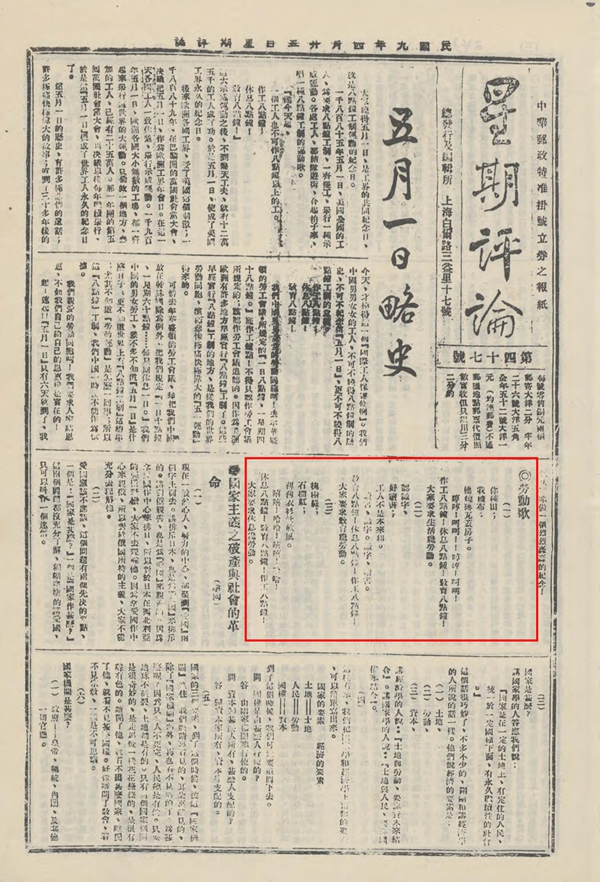

《劳动歌》的词,是采用了发表在《星期评论(上海1919)》上的歌词,在这个刊物上就是作为歌词发表的,但不是单纯作为歌词,而是类似今天的报纸社论,在这篇社论里以一首劳动歌的歌词作结尾,发表时间是1920年第47期,社论题目是《五月一日略史》。

《星期评论(上海1919)》由戴季陶、沈玄庐编辑,是五四运动时期重要的文化类刊物,受到孙中山和中华革命党(1919年10月改名为中国国民党)的指导与经济支持。特别注重社会主义和劳工问题,为此发表了大量文章,如《上海的同盟罢工》《劳工运动的发生及其旧趣》《最近上海的罢工风潮》等,主要撰稿人由戴季陶、沈玄庐、李汉俊等人。这些文章反映了劳工的艰苦生活,对工人的工资、工时等劳动情况作了一定的调查,并介绍了上海的罢工情况。在该刊的《发刊词》中,也表达了对“种田的挨饿,织布的受冻,造房子的反没有好房子住”的社会现象的批判。在该刊1920年1月1日出版的“新年号”中,刊载有介绍马克思主义的译文《马克思传》等,由此,很可能词出自戴季陶、沈玄庐、李汉俊等编辑之手,如果赵元任当时在国内,应该联系得上他们的。

之后同一年,上海崇文书局 许德邻编辑的《分类白话诗选》 收入了此诗,来源标明了出自“星期评论”,同样作者只标明“星期评论”的还有《新年词》 (也许还有同一刊物上入选的,未进一步统计)。在作者人名中可以见到胡适、戴季陶、田汉等,还有沈尹默、刘半农、沈玄庐等名家。

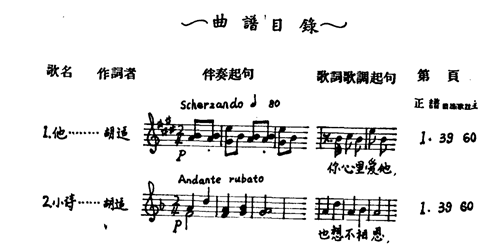

赵元任作这首歌是1922年,他人还在哈佛,也难怪他后来在1928年出版那本很著名的《新诗歌集》时,在书中的“谱头语”(类似前言)中,明确记叙了几首歌曲的来源,特别交代了《劳动歌》词作者的情况时,会说联络不上原著者,因为那时的主要通信手段是书信。下面是原文摘录:

本集的歌词的选择,大部分是原著者赞成给这几首作歌而作的,只有一首他胡适之先生嫌他太幼稚了,我说我做的这点音乐也幼稚,横竖是个scherzando的顽意儿,就放进去让“他”scherzando scherzando罢。还有劳动歌是在白话诗选里看见的,上头载的是见星期评论,但是我查了好久也没有查出原著者是哪一位,所以没有机会跟原著者商量,还有写过印度洋的周无若先生跟写卖布谣的刘大白先生我也没有找到通信的路径,所以不晓得两位觉得我这音乐把他们的诗做好了还是做坏了,

在国内,最早尝试吸收新诗入乐并取得重要成就的音乐家是赵元任。上述这本《新诗歌集》是赵元任的重要代表作,被誉为“中国的 Schubert” (萧友梅),为“五四”以来第一部融会中西音乐艺术的歌集(钱仁康)。

此书花费 6 年时间编成的,是赵元任第一部歌曲创作集。选用当时新诗成就较高、影响较大的如胡适、刘大白、徐志摩等人的作品,共收录 14 首新体诗:《他》(胡适词)、《小诗》(胡适词)、《过印度洋》(周无若词)、《卖布谣》(刘大白词)、《织布》(刘半农词)、《秋钟》(赵元任词)、《劳动歌》 (该词是赵元任从 《白话诗选》中辑出)(1922)、《上山》 (胡适词)、 《也是微云》 (刘半农词)、《教我如何不想他》 (刘半农词)、 《茶花女中的饮酒歌》 (刘半农译词)(1926)、 《瓶花》 (胡适词)、《海韵》 (徐志摩词)、《听雨》(刘半农词)(1927)。其中 《秋钟》是赵元任自己的作品。

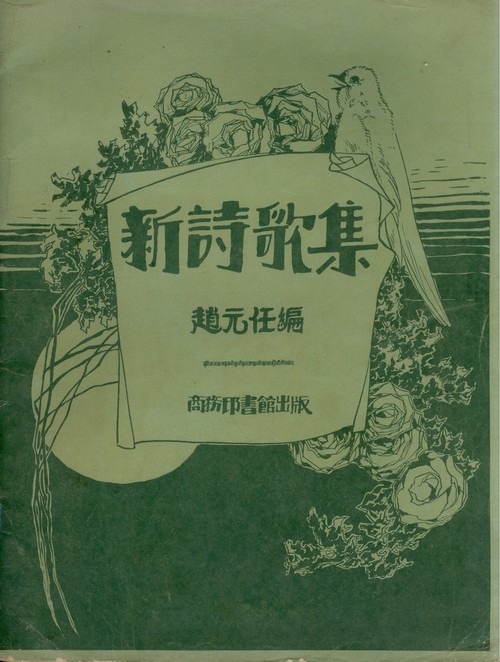

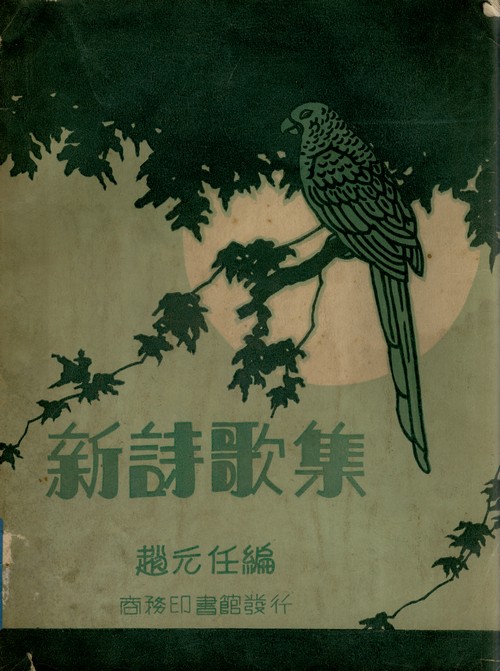

此书采用五线谱、简谱两种记法,当时出版时国内还无法印刷五线谱,赵元任请当时的美术工作者杨逢时手工绘制的!!商务印书馆花大功夫照相制版印刷!!然而美观工整,清晰可辩,与现在印刷体几乎无差,对推动五线谱的普及起了很大作用。封面设计也很文艺很漂亮,下面为28年版和33年版两种。

现在来谈谈被误为作词者的刘慧娴,她的长孙子写过关于她的一些回忆文章,比较特别的是文中对她的印象似乎不很好,甚有怨念?在她去世后的回忆文中写到:“除了创立音乐学院附小,或将我父亲培养成音乐家外,阿嬷一生没有什么大的成就,只不过经历了大的时代。”、“这不苟言笑的、黑矮的祖母、这民国干枯的“新女性”,”、“此刻,她的冷漠,她的苛求,她刻板的表情与人生轨迹,大时代下小人物的命运,所有过去的一切,也都成了梦幻泡影,虚无缥缈了。”

家人之间的情形,无法置喙,不过刘慧娴也不全是小人物,人生轨迹也很丰富呢。

刘慧娴(1908年—2007年3月25日)生于广东南海县。享年99岁半。基督徒。

刘慧娴父名刘泽生,母钟氏,生有一子四女。长子即航空怪杰刘沛泉,最小的女儿即刘慧娴。家族中曾有表哥娶康有为女儿为妻,刘泽生自己也认同辛亥革命,并与民国一些官僚、军阀或文人颇有来往,如胡适等。

刘沛泉是中国航空史的怪杰,近代中国空军的奠基人之一。与刘慧娴相差15岁,很疼惜老小,慧娴七八岁时,就常随哥哥出入军用机场。 当时刘沛泉已23岁,由于受到美籍华侨飞行家谭根的赏识,他成为谭根的秘书。

1916年讨袁战争爆发,两广护国都司令岑春煊,任命谭根为讨袁航空队队长,刘沛泉为参谋。1922年,云贵总督唐继尧还聘请刘沛泉、王狄山、张子玻等人到昆明,并在香港向美国人买了两架飞机,组成了航空处,开辟了近代中国的第一个机场——巫家坝机场。

1927年初,北伐军深入浙江时,刘沛泉便受命与陈栖霞等策反孙传芳的空军起义。事成后,刘升任国民革命军东路军航空司令。不久,他叉被任命为云南第十路空军司令,并组织了东西南民用航线。当时飞机刚发明不久,大多是双翼老式飞机,具有很大的危险性。不时也有空难发生。故那时一般中国人还不敢坐飞机。

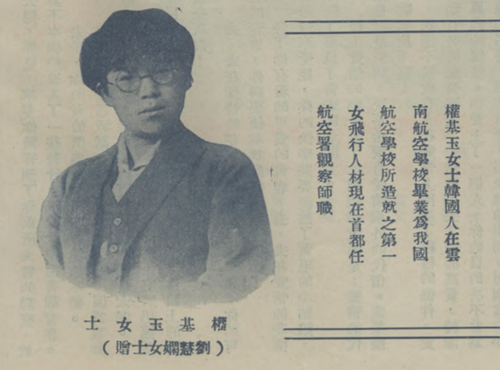

1927年大革命时期,刘慧娴19岁,她独自跑到上海去学钢琴。她与政治无大兴趣,但她喜欢飞机。还认识了许多航空界著名人物如林福元、张惠长等。她曾与朝鲜女子、云南航校毕业生权基玉(后来任韩国空军参谋长)及与林森主席等相过从。

1929年夏天,刘沛泉进口了一批飞机,准备开辟西南和东南航线。为了解除民众对飞行的疑虑,组织飞行表演,供各界人士参观和乘搭飞机上天飞游,为此在广州大沙头建立了一个临时的水上飞机表演场,用6艘“紫洞”号豪华游艇作为报名处,希望社会各界都来乘坐飞机。在刘的宣传下,广州男、女青年会、精武会(当时的会长陈公哲是刘沛泉的结拜兄弟)和一些律师、医生、教授等都纷纷第一次乘坐了飞机。由云南第十航空司令部航空队队长陈栖霞驾驶水上飞机“金马”号载人升空,刘慧娴胆大好奇,先随机上天飞游,大饱眼福,接着她又动员王慕理(后来与马思聪结婚)、梁秀琼、潘凤群、潘凤笑、冼勤香、陈元芳、陈雪冬、陈顺爱、黄恩怜等9位女子乘机飞游。,也坐上了飞机,成为第一批“登天的中国新女性”。刘沛泉驾驶飞机做长途飞行时,基本上都会带着这个小妹妹,让她饱览地平线的风景,或上海与南京的繁华。

1929年8月3日,刘沛泉率领陈栖霞驾驶的“金马”号作长途飞行,先到杭州,继到上海,最后到南京。每到一处,都要像在广州一样,大张旗鼓地表演飞行。为此,特派刘慧娴先期去香港,然后转到杭、沪、宁等地照应。每处飞游,刘慧娴都随机升空,俯览市容。据说,金马”号飞抵杭州西湖时,适全国博览会在西湖举行,湖边、苏白二堤都挤满了热烈如沸的人群,盛况空前。

1929年9月,当刘慧娴在上海等候刘沛泉座机来临时,当时上海正筹办飞机厂的厂长沈德发突然问她能否随机翻个跟斗表演?结果他俩乘着一架教练机升空后,连翻了三个筋斗。下机后,场上的人都对她报以热烈的掌声。就这样她成了我国第一位随机升空表演翻筋斗的奇女子。

其实,刘慧娴从小就热爱音乐,1919年起先后就读广州真光小学、培道中学、广州市立美术学校、上海艺术专科学校、上海国立音乐专科学校和上海王瑞娴音乐馆。在广州真光小学读书时,便与王慕理(后来成为马思聪夫人)是六年同班、同宿舍的同学,后来还与另一女生潘凤笑三人以“松竹梅”之称结拜了姐妹。几十年来,联系从未中断,甚至在“文化大革命”期间马思聪一家“出逃”到美国之后,王慕理仍然不时以英文名字Mary 写信通过香港的亲友转给刘慧娴,讲述他们在美国的情况。

他们的儿子杨宝智回忆说,刘慧娴曾谈及“马王之恋”:“马思聪刚从法国留学回来时在广州开了独奏音乐会,被称为‘神童’,十九岁就当上广州音乐院院长。王慕理爱慕他,但她比马思聪大三岁,怎么办呢?只好隐瞒她在认识马思聪前已经学过三年钢琴的历史,假装从来没有学过钢琴,来找当时既教小提琴又教钢琴的马思聪学琴。马思聪认为王慕理的进步神速,认为她很有才,又长得漂亮,于是堕入爱河……不久两人就结婚了。”

1932年,刘慧娴后与孙中山先生挚友杨襄甫牧师的公子杨景循结婚。1934年,杨景循回广东,在佛山华英中学任校长。杨景循与冼星海原是在广州岭南大学附中同住一个房间的同班好友,1935年夏,冼星海从法国留学回到广州的第二天一大早,就来到刘慧娴的娘家老屋与杨景循和马思聪见面,有一次热烈愉快的会面。

1933年,刘沛泉被蒋介石任命为中国航空公司副董事长兼总经理。他常驾机察看南粤地形。在一次飞行中发现了从化县境内的一条大瀑布,后又徒步与人去考察,与梁培基等人发起“从化温泉协进会”,逐步将其建为著名温泉景区,刘慧娴写有《从化温泉与刘沛泉》,还有《梁培基参与倡建从化温泉事略》,原文我放在下面PDF里,不展开以省篇幅。

1930年代—40年代,刘慧娴的音乐和社会活动还是不少。除了1929年《申报》上就刊出了“金马号”飞机到杭的报道外,其余都是儿童音乐教育、妇女社会活动、音乐活动等。30年代在《今代妇女》杂志上发表不少摄影作品,题材是幼儿的,风景的。还有就是上面那张介绍权基玉女士的。

这一时期她的音乐活动,有国立暨南大学教育学院音乐会,特请王瑞娴音乐馆人员演奏,有大音乐家董王瑞娴、徐维明夫人,张亦菴夫人、刘慧娴女士、林维光女士,董月丽女士、小音乐家该馆儿童班李素心、王佩玉、陈秀雅(均7岁)、董光光(6岁,瑞娴先生女公子)、林天真(10岁)、高求思(8岁)、梅翠莲(10岁)、吴乐懿(11岁)。《申报》之后同月有更详细的报道。

1938年,日寇大举入侵华南,杨宝智一家从佛山逃难到香港。1941年,马思聪夫妇也到了香港。

12月8日,与珍珠港事变的同一天,日军侵占香港,先入新界,继而打到九龙。一个多月后,断水断粮的香港总督宣布投降,日寇占领全港。

1940年,未知刘慧娴是否已经毕业于音专,可能因为战争关系,音专留港的同学组织了同学会,在铜锣湾希云街19号3楼聚会,指定章程、工作大纲,招至在港同学入会,当天与会的有:刘慧娴、何汉心、伍伯就、伍芙蓉、梁定佳、李穆龙、林声翕、辛瑞芳、韦翰章、陈能方等。

同年,刘沛泉在香港因为心梗去世,出殡时送葬队伍很长,蒋介石送了花圈。

1941年三、四月间,杨家与马家都开始了各自的逃难旅程。马家先去了老家海陆丰后去了内地,而杨宝智一家则先经广州、三水、芦包,从“沦陷区”偷渡到“自由区”,再经清远、韶关、衡阳、桂林辗转到达广西柳州郊区的沙塘乡,投靠在那里的三姨丈。

抗战胜利后,杨宝智一家回到香港,当时马思聪夫妇也在广州中华音乐院和香港分院来回教课,两家来往甚密。

1947年间,刘慧娴在香港创刊的《儿童音乐》杂志上发表不少文章,其中就有她改编的赵元任作曲的《劳动歌》,注明:刘慧娴编。同样情况的还有《打击乐队的组织与训练(附图、歌曲)》、舞曲(节奏乐曲)、水仙花(节奏乐谱)。

1948年,香港文汇报上有简讯报道:音乐教师刘慧娴、宋文焕、何雪飘、沈育民等联合编撰音乐课本《学生之歌》共三册,分中学部,高小部,初小部适用,每册内容含乐理、歌曲。

同年的《音教通讯》上发表有《采用节奏乐队教学的经验》,按内容是刘慧娴的亲笔自述信,因是手写的,最上头的“刘慧娴先生”或整个题目也许是编者加上的,截取一页来看看,开头就提到了后来中央音乐学院教务主任缪天瑞提到的《儿童节奏乐谱》。

1948--1949年间,杨宝智在培正中学香港分校读初中,1950年,杨宝智回到广州,也入了培正中学。52那年中央音乐学院第一次在广州公开招考,杨宝智成为马思聪的学生。11月,杨宝智、林耀基、彭鼎新几个从广州招收的孩子终于到了天津,此时的中央音乐学院设在天津河东区的十一经路。

仍然是杨宝智的回忆:1954年到1955年,马思聪把杨宝智的父母先后都安排到了中央音乐学院任职,杨宝智叙述说:“因中央音乐学院要成立附小,当时的教务主任缪天瑞找我,说在你档案上看到你妈妈叫刘慧娴,是不是那个在三四十年代出了一本《儿童节奏乐谱》的刘慧娴?我说是,她现在在华南师范学院当音乐老师。”

那时音乐学院还没有小学,中国也十分缺乏自幼就学音乐的孩子。乐器演奏与生理关系密切,从小学琴的“童子功”与长大后学琴的“横练功夫”完全不一样。马思聪夫妇很希望建立一个附小。

“不久,中央音乐学院就把我妈妈调来筹备附小,附小成立以后她又当了附小主任(即校长)。"

“父亲杨景循由于在香港发表了赞颂祖国建设成就的言论,被港英当局认为是‘左派’,被警察局勒令出境。他回到广州后。又因为新中国成立前历任教会学校校长、教务主任等职,成了历史有问题的人,不能为省市教育局聘任,生活无着。马院长知道后便安排他到中央音乐学院图书馆当副主任兼唱片室主任。全家调来后,在天津解放南路安了家。”

1957年,杨宝智毕业。也就是在这一年,杨宝智被错划为“右派”,离开北京,去了重庆。杨景循也被撤职去扫厕所了。

总结起来:1934年至1942年,刘慧娴任职于佛山华英中学、安南岭南分校、香港真光中学、培英中学、岭南中学。1946年到1952历任华英中学、越南和香港岭南分校等中学音乐教师、广州师范教师,1955年调到天津中央音乐学院任职,创办音乐小学。1955年起任教于天津中央音乐学院、天津音乐学院附中,创办音乐小学。1963年退休,回广州定居。住在东山恤孤院大概原属基督教会的一栋旧楼里(东山保安南街教工宿舍)。

1967年,马思聪夫妇因被冲击逃出了北京。他们南下从广州偷渡香港前,曾犹豫是否去小楼里过一夜,但终究没去,反使后来追铺他们并株连马家许多亲属的行动没有牵连到刘慧娴夫妇。

1987年杨景循、马思聪相继离世。刘慧娴不久就进了养老院。

.pdf_-_许德邻 编辑 上海 崇文书局 1920年.jpg](https://www.pmch.top/zb_users/upload/2025/05/202505211747797435541137.jpg)